ブログアップの日にちが前後してしまってすみません。

関東が梅雨明けした翌日の撮影です。

しばらく見ていると、小さな白いものが左斜め下から右斜め上に移動していきます。

虫が飛んで行くようにも見えますが、これはISS(国際宇宙ステーション)です。

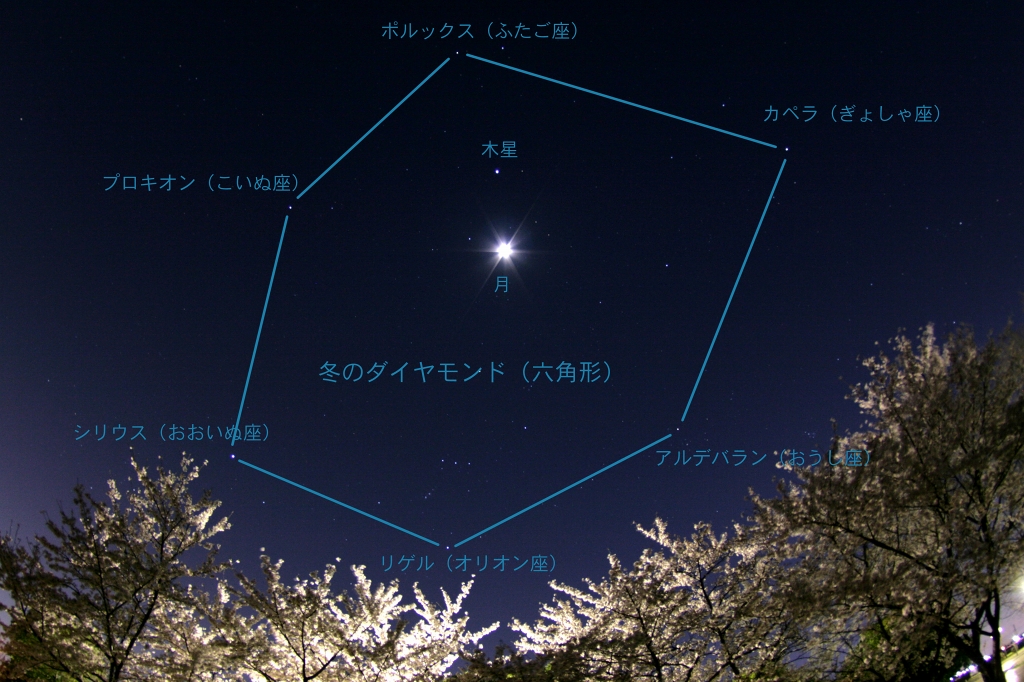

この日は上弦の月。時間は17時03分。

日が沈んだばかりで、青空に月が高く見えました。(露出控えめなのでバックの空が暗いですけど。)

ですので、実際の見え方としては動画を「首を右に傾けて」ご覧ください(笑)

《7/25追記》

もしかしたら「撮影してみたい」という方がいるかも?と思ったので、追記です。

1.月面(太陽面)通過の予報サイト

2.撮影機材

1.月面(太陽面)通過の予報サイト

有り難いことにイベントを予報してくれるサイトがあります。

(以前は「calsky」というとても便利なサイトがあったのですが、残念なことに2020年10月に運用停止。)

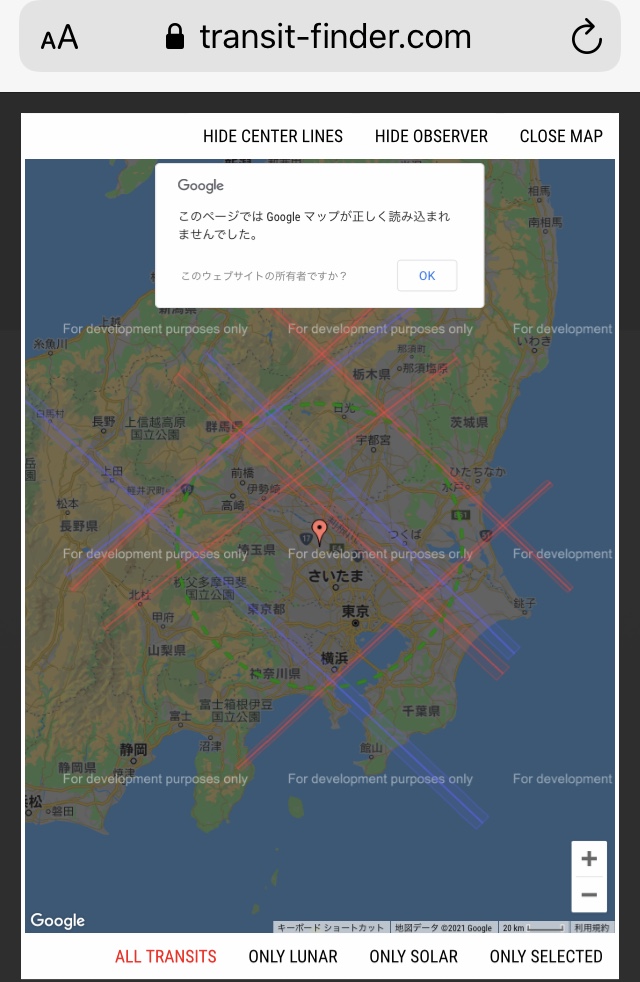

国際宇宙ステーショントランジットファインダー (transit-finder.com)

ここに出てくる画像はスマホのスクリーンショットです。なぜか英語(^^;)

パソコンだと日本語表示なので安心してください。

この画面の入力欄に必要なデータを入力して、「計算する(CALCULATE)」をポチっとすると次の画面になります。

選択した期間のイベント一覧が表示されます。

上部の「マップ上にすべてを表示(SHOW ALL ON MAP)」又は各イベントの「地図に表示(SHOW ON MAP )」をポチっとすると、次の画面になります。

(画像は「すべてを表示」。「地図に表示」はラインが1本になります。)

ラインの中央の線がまさしくセンターラインで、月面(太陽面)のど真ん中を通過するのが見える場所になります。

(センターラインからズレるほど、ISSは月面・太陽面の端を通過することになります。ラインの外は通過は見ることはできません。)

あとは地図を拡大して撮影場所を決定すればOKです。

たまたまセンターラインが自宅を通れば自宅で撮影できますが、ズレていると出掛けることになります。

ここでいくつか注意点があります。

◎ラインは動く

ISSは軌道変更があるので、イベント直前でも油断できません。

(ここの7/17の動画も予報とは少しズレています。たぶん軌道データが反映されるまでのタイムラグがあるのでしょう。ちゃんと調べれば出てくると思いますが、やっていません^^;)

◎撮影場所の選択

ラインが動くことから、撮影場所は直前まで決まらないことが多いです。

安全に、不法侵入することなく(これ、大事です!)、撮影する方向に障害物がない場所が必要です。

日頃から「撮影OK」な場所を気にかけておくといいかもです。

それから、ちょっと心配な私はもう1つ別のサイトも見ています。

Heavens-Above

これもスマホの画面です。

青い文字の「ISS(国際宇宙ステーション)」をポチっとすれば、次の画面から使い方が書いてあります。

2.撮影機材

この日の機材です。

経緯台の望遠鏡にカメラを付けた直焦点の固定撮影です。

通過する時間は数秒なので固定で十分だと思っています。

(追尾できる架台があれば撮影に余裕ができるし、あとで静止画から合成もできます。)

望遠鏡がなくてもカメラの望遠レンズでも撮れます。

最近のカメラは動画を録れるものもあるので動画にするか、連写(できるだけ高速を選択)にするかを選びます。

あとは月を横切るので、月を視野に入れて、ピントを合わせて、試し撮りで露出を確認して、予報の時刻と画角を考えてシャッターを押せばOKです。

ISSの月面(太陽面)通過はなかなかチャンスがありません。

遠征範囲を広げればチャンスは多くなりますが、距離が遠くなると現地の天気も考慮しなくてはいけません。

てか、たかだか1~2秒のために遠征するのもどうかと思いますし(^^;)

気長にチャンスを待って撮影してみてください。

★太陽面通過の撮影は少しだけハードルが上がります。あの太陽の眩しさを減光するフィルターが必要になります。

日食の撮影など、太陽を撮影した経験がある方のみ挑戦してみてください。

(最悪、目を傷めたり、カメラをダメにする危険があるので、冗談抜きに注意が必要です。)

ちなみに、7/17の動画が終了したあとに太陽面通過の動画が出てきます。この日はピントを合わせる黒点もなかったのでピントが甘いですけど。瞬き禁止です(笑)

追記がめっちゃ長くなりました。すみません(^_^;)