テーマは「冬の星雲星団と木星」

この季節は、賑やかな星座たちとともに星雲・星団も見頃です。

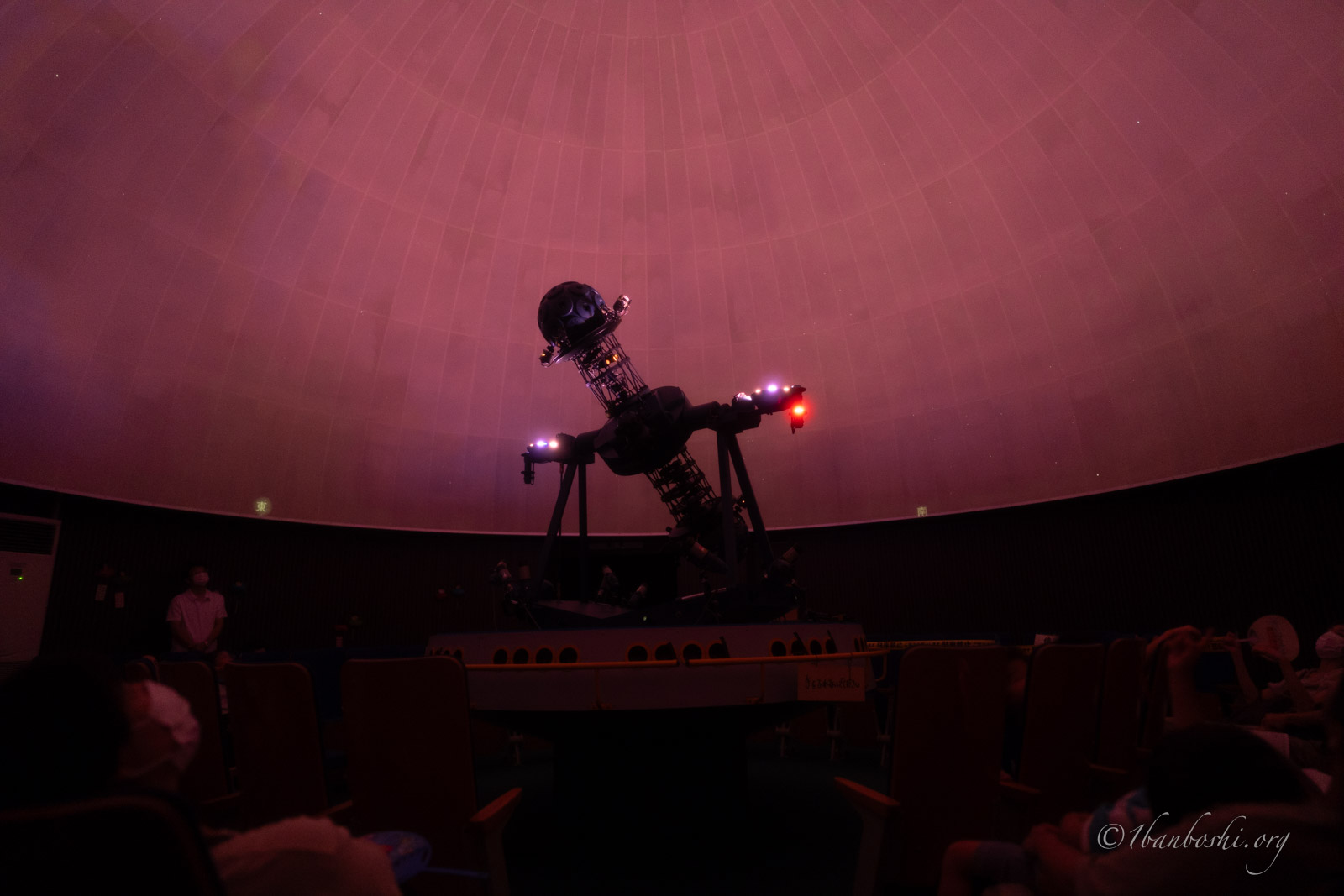

プラネタリウム室で星雲・星団、木星などについてちょっとDeepに講義。

その後、3チームに分かれて観測や、プラネタリウムを楽しんでいただきました。

この日は雲が徐々に晴れて、木星の他、M42、プレアデス星団などを観測することができました。

3大流星の一つ、しぶんぎ座流星群が4日と5日の深夜から朝にかけて観測好機という事で、カメラを北極星に向けて撮影してみました。

明け方には暗い場所で10個程度見えるとの予想でしたが、撮影時刻の20:00−23:22は、時間が早かった上に、街明かりにも邪魔されたのかもしれません。

左端のとかげ座の上に一つだけ映っていた流星は、その方向から見て、散在流星(流星群に属さない流星)の様です。

また機会あれば挑戦してみようと思います。

今回のテーマは、「夏の星空と流星群ガイド」。

プラネ室で夏の星座と翌日の夕方に極大となる「ペルセウス座流星群」についての講義の後、屋上で流星を観測しました。

天文台の望遠鏡ではM13(ヘルクレス座球状星団)、M57(こと座の惑星状星雲)などをご覧いただきました。

幸いにも徐々に雲が少なくなり、観測しやすい空になりました。

まだピークから離れたタイミングのため、貴重な流星が見えると「わー」っと歓声が上がっていました。

人工衛星や飛行機の姿も頻繁に見られました。

↓ 白鳥座のアルビレオ(青と金の美しさで人気の二重星)を観測しています。

背後には、夏の星座たちの姿が見えます。

↓ 写真にもかすかに流星が写っていました。(20:48)

いつか行ってみたいと思っていた、ハワイ島のマウナケア山に登るチャンスに恵まれました。

天文観測に適したこの地には、たくさんの天文観測施設があります。

写真の中央左は、お馴染み国立天文台の「すばる望遠鏡」です。

有効口径8.2m、焦点距離15mの望遠鏡が格納されています。

中央の球形の双子は「W.M.ケック天文台」。

石油で財をなした、アメリカの実業家が創立したW・M・ケック財団から寄付を受けて建設されたそうです。

右はNASAの「IRTF」口径3.2mの赤外線望遠鏡を備えています。

標高4,200mのこの地では、雲は眼下に雲海として見えます。

常夏の島、ハワイですが、気温は5度付近でした。

観測の邪魔にならないように、日没後は下山する必要があります。

光害が無く、空気の澄んだこの地では、ふもとまで降りても、見事な星空を楽しむことができました。

おおかみ座や、ぼうえんきょう座といった、日本ではあまり耳にしない星座たちも見えています。

アメリカの学校は日本よりひと足早く夏休み。ワイキキのビーチも賑わっていました。

月齢1.7の細い月と水星、それに、雲の隙間に金星も顔を覗かせてくれました。

実はこの年末から年明けにかけて、日没後に月、火星、水星、木星、金星、土星、天王星、海王星が一度に見られる「惑星大集合」が起こっています。

チャンスがあったら眺めてみましょう。

テーマは、「土星・木星・火星を見よう」。

各惑星について、プラネタリウム室での講義の後に、

屋上や天文台で観測しました。

3惑星を一度に観測できる、観測日和でした。